ドキュメンタリー映画が描く戦争-山形国際ドキュメンタリー映画祭2025参加報告-

宮嶋俊一(北海道大学)

2025年10月9日から16日にかけて、山形市において「山形国際ドキュメンタリー映画祭2025」が開催された。2023年に続いて、今回もこの映画祭に参加できたので、その報告を行いたい。

今年度(2025年)、本学会の学術大会では「映像と文明の往還~比較文明学のスコープで映像作品を読み解く~」が開催されることになっており、報告者も参加予定であるが、映像作品の中でもドキュメンタリー映画は、そこで扱われる素材の面からも、また作品の手法の面からも、文明論と深く関わると考えている。そこで、2023年度に続いて戦争という視点から3つの上映作品を紹介したい。

カマール・アルジャアファリー監督作品『ガザにてハサンと』(パレスティナ、ドイツ、フランス、カタール/2025)は、制作から20年以上も前に撮影された古い録画テープ(3本のMiniDVテープ)を元にした作品である。

画像提供:山形国際ドキュメンタリー映画祭

テープの表面には「ハサン、ガザ、2001」と記されている。再生すると、そこにはガザを旅する自分自身の姿が映し出されていた。この旅は、監督が1989年の第一次インティファーダで投獄されていたとき、獄中で出会った「ハサン」なる人物を探す旅であったのである。この人物についてわかっているのは、ガザに住んでいたということだけ。そして、結果的に、この旅で「ハサン」を見つけることは出来なかった。だが、その旅の記録には、ガザに暮らす人々が強いられてきた苦難や、その苦難の中で生きる人々の生活が映されていた。監督はこのテープを見つけたとき、即座に「これで作品ができる」と感じたという。

この映像から15年以上が経った現在、私たちはガザで何が起こったのかを知っている。テレビのニュースやドキュメンタリー番組で、彼らを襲ったさらなる悲劇を私たちは日々目にしている。

本作には、爆撃により被害を受けた家や、砲撃に怯える人たちの様子が映し出されてはいる。だが、カメラに映りたがる子どもたちの無邪気な表情や、家を壊されて激しく怒っている被害者の姿などからは、むしろガザの人たちの生きる力を受け取ることが出来た。

上映後の質疑応答において、アルジャアファリー監督は「どんな苦難の下でもガザの人たちは明るく生きることを忘れていない」と語っていた。イスラエル軍の砲撃にあい、血まみれになって逃げ惑ったり、破壊された建物の瓦礫の上で泣き叫ぶ人たちの映像は嘘ではないが、そうした映像ばかりを目にすることで、ガザの人々に対して「悲惨な人たち」というレッテルを貼ってしまうこともまた問題であろう。当たり前のことであるが、そこに私たちと同じように笑ったり喜んだりする人間が生きていることを忘れてはならない。

さて、戦争を扱った映画として、ヴィタリー・マンスキー監督作品『標的までの時間』(ラトビア、チェコ、ウクライナ/2025)を紹介したい。

画像提供:山形国際ドキュメンタリー映画祭

マンスキー監督の前作『東部戦線』(YIDFF 2023で上映)もやはり、ウクライナでの戦争を描いた作品であった。だが、本作は前作とやや異なった雰囲気の作品である。というのも、『東部戦線』は激しい前線を取材した作品で、それゆえ人の生死に関わるような緊迫する場面も多く描かれていたのに対して、今回の作品では戦場から離れた地域で営まれている生活を描き出しているからである

作品の舞台はリヴィウ、ここは監督の故郷でもある。具体的に取りあげられるのは、軍の音楽隊の活動であったり、墓の埋葬人であったりする。音楽隊のブラスバンドが参列するのは、戦場で亡くなった兵士の葬儀である。葬儀を終えると、一行は墓地を訪れて哀悼の演奏を行う。そこでは墓の埋葬人たちが、死者の棺の上に土をかけていく。この埋葬の様子は何度も作品に登場する。

街角に設置されたパネルには、行方不明となった兵士たちの写真や経歴が貼り出されている。また、作品には戦争によって四肢に障害を負った人々も登場する。最前線での戦闘シーンが映し出されるわけではないし、お祭りで楽しく踊っている若者たちの姿も登場するのだが、それでもそこには確実に「戦争」が存在しているのである。それだけではない。そうした後方地帯であっても、爆撃を受けることはある。集合住宅が破壊され、その前で戸惑う人々の様子が映される。戦争において、最前線ばかりが戦場ではない。本作は、そのことを私たちにわからせてくれる。

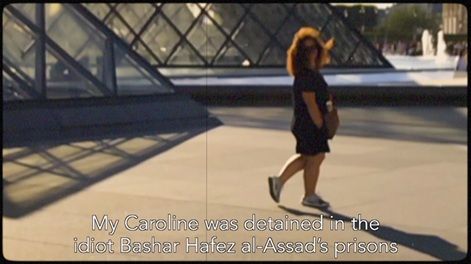

さて、多くの難民も戦争によってもたらされるもののひとつである。『トレパネーション』(シリア、フランス、ドイツ/2025)は、自身もシリア難民としてドイツで暮らすアンマール監督の作品である。

画像提供:山形国際ドキュメンタリー映画祭

映像は、スマートフォンで撮影されている。そして作品に登場する難民たちは、弾圧され、苦しい生活を強いられている。監督自身もシリアを逃れたあとの約2年間、ベルリン郊外の難民シェルターで過ごしており、その暮らしが描き出される。彼だけでなく同じ施設の入居者たちも、不安定な在留資格のままそこで暮らしていて、故郷や家族の思い出を語る。

このようにまとめてしまうと、いかにもありがちな難民映画のように思われてしまうかもしれないが、そうではない。会場で作品を見た観客のひとりは、この作品を「ロックでありラップでありパンクである」と評したが、それほどまでに本作はラディカルであり、それゆえにわかりにくいところが多々ある。上映後の質疑応答でも、「なぜもう少しわかりやすくしないのか、そうすれば途中で退席する観客も少なくなるのに」という質問があったが、アンマール監督は「これがわたしのスタイルであり、たったひとりでも会場に残って私の作品を見てくれたとしたら、それで私は満足だ」という答えであった。自身の体験は、そんなに簡単に、わかりやすく整理されてしまうものではない、ということなのかもしれない。作品そのものがひとつの闘いであもあるのだ。

今回紹介した3作品は、いずれも映画祭のメインとも言える「インターナショナル・コンペティション」で上映された作品であるが、映画祭には他にもアジア作品を紹介する「アジア千波万波」や日本のドキュメンタリー映画を世界に発信し、国内未発表の作品にも光を当てることを目的とした「日本プログラム」、さらに「アメリカン・ダイレクト・シネマ」や「パレスチナ-その土地の記憶」といった特集上映など、いくつもの企画があり、数多くの作品が上映された。そのごく一部しか紹介できず、大変歯がゆい気持ちであるが、本記事があまりメジャーではないドキュメンタリー映画に触れるきっかけとなれば、望外の喜びである。