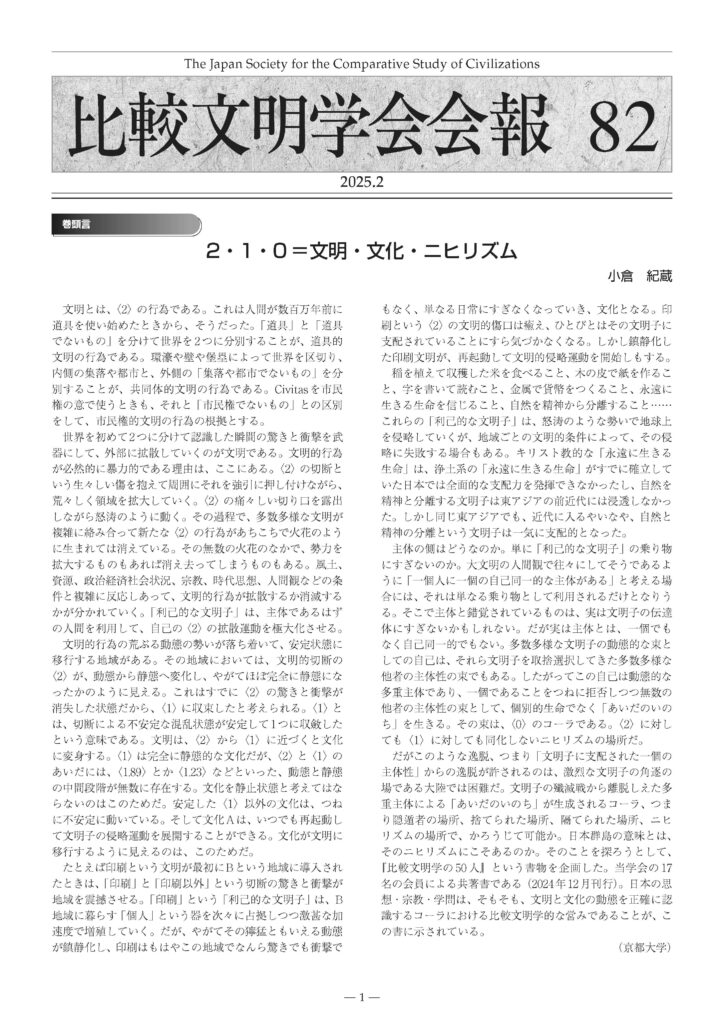

ニュースレター 第82号 巻頭言

2・1・0=文明・文化・ニヒリズム

小倉 紀蔵

文明とは、〈2〉の行為である。これは人間が数百万年前に道具を使い始めたときから、そうだった。「道具」と「道具でないもの」を分けて世界を2つに分別することが、道具的文明の行為である。環濠や壁や堡塁によって世界を区切り、内側の集落や都市と、外側の「集落や都市でないもの」を分別することが、共同体的文明の行為である。Civitasを市民権の意で使うときも、それと「市民権でないもの」との区別をして、市民権的文明の行為の根拠とする。

世界を初めて2つに分けて認識した瞬間の驚きと衝撃を武器にして、外部に拡散していくのが文明である。文明的行為が必然的に暴力的である理由は、ここにある。〈2〉 の切断という生々しい傷を抱えて周囲にそれを強引に押し付けながら、荒々しく領域を拡大していく。〈2〉 の痛々しい切り口を露出しながら怒涛のように動く。その過程で、多数多様な文明が複雑に絡み合って新たな 〈2〉 の行為があちこちで火花のように生まれては消えている。その無数の火花のなかで、勢力を拡大するものもあれば消え去ってしまうものもある。風土、資源、政治経済社会状況、宗教、時代思想、人間観などの条件と複雑に反応しあって、文明的行為が拡散するか消滅するかが分かれていく。「利己的な文明子」は、主体であるはずの人間を利用して、自己の 〈2〉 の拡散運動を極大化させる。

文明的行為の荒ぶる動態の勢いが落ち着いて、安定状態に移行する地域がある。その地域においては、文明的切断の〈2〉が、動態から静態へ変化し、やがてほぼ完全に静態になったかのように見える。これはすでに〈2〉の驚きと衝撃が消失した状態だから、〈1〉 に収束したと考えられる。〈1〉 とは、切断による不安定な混乱状態が安定して1つに収斂したという意味である。文明は、〈2〉から〈1〉に近づくと文化に変身する。〈1〉 は完全に静態的な文化だが、〈2〉 と 〈1〉のあいだには、〈1.89〉 とか 〈1.23〉 などといった、動態と静態の中間段階が無数に存在する。文化を静止状態と考えてはならないのはこのためだ。安定した〈1〉以外の文化は、つねに不安定に動いている。そして文化Aは、いつでも再起動して文明子の侵略運動を展開することができる。文化が文明に移行するように見えるのは、このためだ。

たとえば印刷という文明が最初にBという地域に導入されたときは、「印刷」 と 「印刷以外」 という切断の驚きと衝撃が地域を震撼させる。「印刷」 という 「利己的な文明子」 は、B地域に暮らす 「個人」 という器を次々に占拠しつつ激甚な加速度で増殖していく。だが、やがてその獰猛ともいえる動態が鎮静化し、印刷はもはやこの地域でなんら驚きでも衝撃でもなく、単なる日常にすぎなくなっていき、文化となる。印刷という 〈2〉 の文明的傷口は癒え、ひとびとはその文明子に支配されていることにすら気づかなくなる。しかし鎮静化した印刷文明が、再起動して文明的侵略運動を開始しもする。

稲を植えて収穫した米を食べること、木の皮で紙を作ること、字を書いて読むこと、金属で貨幣をつくること、永遠に生きる生命を信じること、自然を精神から分離すること……これらの「利己的な文明子」は、怒涛のような勢いで地球上を侵略していくが、地域ごとの文明的条件によって、その侵略に失敗する場合もある。キリスト教的な「永遠に生きる生命」は、浄土系の「永遠に生きる生命」がすでに確立していた日本では全面的な支配力を発揮できなかったし、自然を精神と分離する文明子は東アジアの前近代には浸透しなかった。しかし同じ東アジアでも、近代に入るやいなや、自然と精神の分離という文明子は一気に支配的となった。

主体の側はどうなのか。単に「利己的な文明子」の乗り物にすぎないのか。大文明の人間観で往々にしてそうであるように「一個人に一個の自己同一的な主体がある」と考える場合には、それは単なる乗り物として利用されるだけとなりうる。そこで主体と錯覚されているものは、実は文明子の伝達体にすぎないかもしれない。だが実は主体とは、一個でもなく自己同一的でもない。多数多様な文明子の動態的な束としての自己は、それら文明子を取捨選択してきた多数多様な他者の主体性の束でもある。したがってこの自己は動態的な多重主体であり、一個であることをつねに拒否しつつ無数の他者の主体性の束として、個別的生命でなく「あいだのいのち」を生きる。その束は、〈0〉のコーラである。〈2〉に対しても〈1〉に対しても同化しないニヒリズムの場所だ。

だがこのような逸脱、つまり「文明子に支配された一個の主体性」からの逸脱が許されるのは、激烈な文明子の角逐の場である大陸では困難だ。文明子の殲滅戦から離脱しえた多重主体による「あいだのいのち」が生成されるコーラ、つまり隠遁者の場所、捨てられた場所、隔てられた場所、ニヒリズムの場所で、かろうじて可能か。日本群島の意味とは、そのニヒリズムにこそあるのか。そのことを探ろうとして、『比較文明学の50人』という書物を企画した。当学会の 17名の会員による共著書である(2024年12月刊行)。日本の思想・宗教・学問は、そもそも、文明と文化の動態を正確に認識するコーラにおける比較文明学的な営みであることが、この書に示されている。

(京都大学)