甦る神と仏の記憶 ―中世諏訪が語るいのちのかたち―

岩澤 知子(麗澤大学)

150年ぶり、諏訪大社と高野山金剛峯寺が歴史的会見

今、「諏訪」が熱い。

本年5月19日、諏訪大社(長野県)が高野山真言宗総本山・金剛峯寺(和歌山県)を公式に表敬訪問した。この出来事が日本宗教史において持つ意義はきわめて大きい。というのも、1868年に明治政府が「神仏判然令」を発布して以来、それまで密接に結びついていた神社と寺院の関係は制度的に断ち切られ、日本の宗教文化を長らく支えてきた「神仏習合(神仏融合)」の伝統は、150年以上にわたって事実上、断絶状態にあったからである。このたびの訪問は、そうした歴史的な断絶を超えて、あらためて「カミ」と「ホトケ」の関係を見つめ直し、日本人にとっての宗教的世界観を、現代の視点から掘り起こそうとする試みのひとつと言えるだろう。

(2025年5月19日、高野山金剛峯寺 大広間にて。提供:一般社団法人 大昔調査会)

そもそも日本における「神仏習合」は、いつ、どのように始まったのか。仏教が日本に伝来したのは6世紀のこと。それ以前からこの列島に根付いていた「カミ信仰」と、外来の「仏教」は、さまざまな歴史的経緯を経て共存し、やがて「神仏習合 ―カミとホトケの融合―」という独自の宗教文化を形成していった。

この融合の思想的基盤となったのが、「本地垂迹説」と呼ばれる理論である。これは、日本古来の神々とは、実は仏(=本地)が衆生を救済するために神の姿となって現れた存在(=垂迹/権現/アバター)である、という考え方である。この「仏=本地、神=垂迹」という構図のもと、神と仏は次第に不可分のものとして結びついていった。

奈良から平安時代にかけては、全国の神社の隣に「神宮寺」と呼ばれる仏教寺院が建立され、神と仏が一体で祀られることが一般化する。そして、鎌倉・室町期には、神仏の融合はより体系的な思想へと発展し、両部神道、伊勢神道、吉田神道など、精緻な理論が打ち立てられ、各地で神社と寺院が一体となった祭祀が展開されていった。

こうして「神仏習合」は、古代から江戸時代に至る約1300年の長きにわたり、日本の宗教文化の根幹を成す伝統として受け継がれてきたのである。にもかかわらず、この歴史的事実は、現代日本においてほとんど顧みられることがない。その忘却の背景には、明治政府による「神仏分離」政策、さらには「廃仏毀釈」による神宮寺の廃絶や仏像・仏具の破壊といった急進的な宗教政策の影響がある。

この「神仏分離」から150年を経た今、かつて日本の宗教的世界観を支えていた「神仏習合」の伝統が、あらためて再評価されつつある。本年5月、諏訪大社が高野山真言宗総本山・金剛峯寺を公式に表敬訪問したことは、その象徴的な出来事のひとつであろう。こうした動きは諏訪大社にとどまらない。2020年には、天台宗総本山・比叡山延暦寺と北野天満宮によって、神仏習合儀礼「北野御霊会」(疫病退散と国家安寧を祈る)が再興され、さらに比叡山延暦寺と八坂神社による「八坂礼拝講」の復興も実現した。このように、「神仏習合」に対する関心の高まりは、学術界にとどまらず、地域社会や宗教実践の現場にも着実に広がりを見せており、今後の展開が注目される。

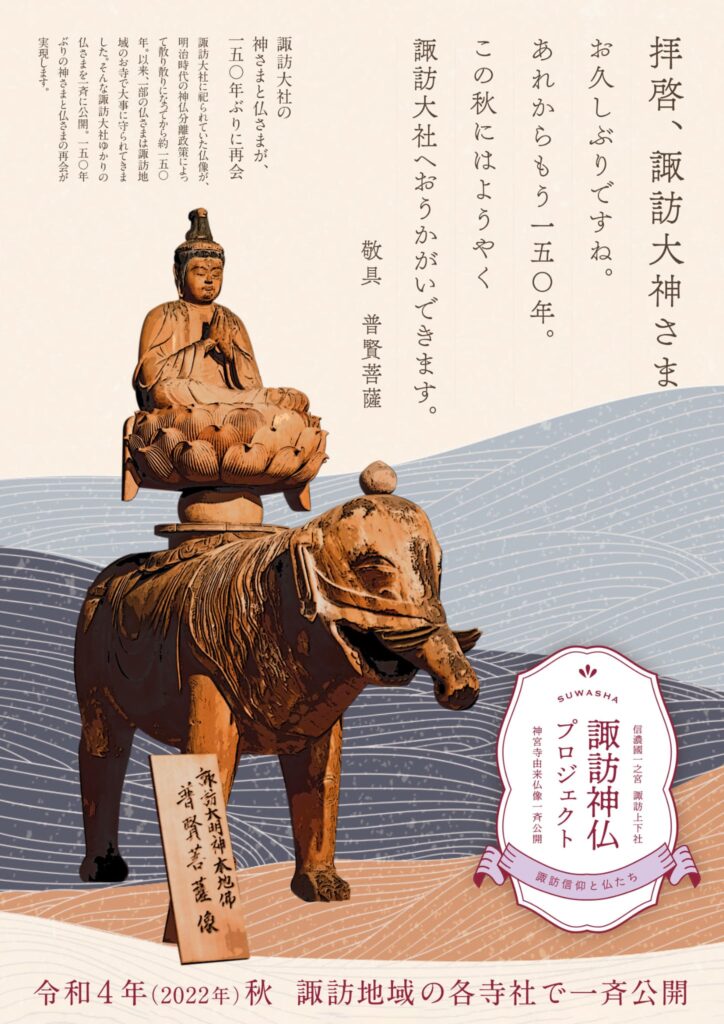

2022年から始まった「諏訪神仏プロジェクト」

ここでぜひ取り上げておきたいのが、今回の諏訪大社による歴史的会見の実現に至る背景に、2021年に始動した地域主導の活動「諏訪神仏プロジェクト」の存在があったことだ。このプロジェクトは、学術界からではなく、諏訪地域に暮らす人々の呼びかけによって立ち上げられたものであり、その中核を担ったのが、長年にわたり諏訪の歴史・信仰・芸能・民俗などを独自に探究してきた在野の研究者たちによる諏訪信仰研究会「スワニミズム」や「一般社団法人 大昔調査会」といった民間の研究団体であった。(注)

(「諏訪神仏プロジェクト」ポスター、提供:諏訪神仏プロジェクト)

約1年におよぶ準備と調査研究を経て、2022年5月より開催された「諏訪神仏プロジェクト」では、諏訪一帯の神社・寺院・博物館を会場とし、諏訪大社神宮寺に由来する仏像や、神仏習合時代の信仰に関する貴重な遺物の一斉公開が半年にわたり行われた。この取り組みは、地域内外の多くの人々の関心を集めることとなった。とりわけ注目すべき出来事は、同期間中、諏訪大社の神前に神宮寺ゆかりの真言宗僧侶たちが集い、神仏分離以来途絶えていた「大般若経法要」が、およそ150年ぶりに修されたことである。

以降、諏訪地域では神仏習合時代に光を当てるイベントが継続的に開催されるようになり、こうした地域を挙げた数年にわたる積み重ねが、今回の諏訪大社による高野山金剛峯寺への公式訪問という画期的な一歩へとつながったのである。

文化の喪失に向き合い、新たな価値を模索する

そもそも明治政府が打ち出した「神仏分離」政策とは、いかなる意味をもっていたのか。それは単なる宗教改革にとどまらず、日本の近代国家建設と密接に結びついた、きわめて重要な制度的施策であった。幕末以来の政治的混乱を収束させ、西洋列強に伍する中央集権国家を築こうとしていた明治政府は、「国民統合」の理念のもと、天皇を頂点とする神道を国家の中心に据える体制の確立をめざした。その過程で、長らく日本の宗教的実践の基盤であった神仏習合は、「曖昧で野蛮な宗教体制」として否定され、仏教と神道を制度的に分離する「神仏判然令」が発せられることとなった。こうして、日本の近代化政策の一環として進められた宗教制度の再編は、千年以上にわたって育まれてきた「神仏習合」という宗教的伝統を断絶させ、多くの歴史的・精神的遺産の喪失をもたらしたのである。

だが、その喪失の記憶と向き合い、かつての日本の宗教文化である「神仏習合」を肯定的に見直そうとする動きが、今、諏訪の地に暮らす人々の間から自発的に立ち上がっている。その姿には、過去を掘り起こすことを通じて、これからの時代にふさわしい新たな価値を見出そうとする力強い意志が感じられるのである。

映画『鹿の国』が映し出した諏訪

では、その「神仏習合」は、諏訪においていかなる形をとっていたのか。その一端を垣間見せてくれるのが、2025年初頭に公開され、ドキュメンタリー作品としては異例の大ヒットを記録した映画『鹿の国』(ヴィジュアルフォークロア制作)である。本作は、日本最古の神社の一つに数えられる諏訪大社を舞台とし、中世に執り行われていた秘儀を再現したドキュメンタリーである。諏訪大社では、現在も年間200件を超える祭祀が執り行われているが、映画ではその中でも古来、諏訪の中心的な神事とされてきた「御室神事(みむろしんじ)」に焦点を当て、神仏習合が最も隆盛を極めた中世諏訪の宗教世界において、この神事がいかなる姿をなしていたのかを、初めて映像によって復元した画期的な試みとなっている。

諏訪における「御室神事」とは、冬の3ヶ月間、諏訪大明神の現人神とされた幼童「大祝(おおほうり)」と、神事を司る最高神官「神長(じんちょう)」が、郷の神主や童子「神使(おこう)」らとともに、「御室」と呼ばれる半地下の竪穴に籠もり、さまざまな神事を執り行うというものである。この神事の詳細は、室町時代の古文書に記されており、その始まりは「穴巣始め」と呼ばれる旧暦12月22日にあたる。この日、大祝・神長・神使らは、古くから大自然の精霊とされた「ミシャグジ神」と、諏訪湖を渡って訪れる龍蛇にも喩えられる土地神「ソソウ神」を御室に招き入れ、その両神の「まぐわい」によって新たな生命が孕まれるという神秘的な儀礼が執り行われた。その「まぐわい」の間、夜を徹して神楽が舞われ、やがて新たな神霊が「大蛇」としてこの世に降臨する――すなわち神威の更新である。

(映画『鹿の国』より 幼童「大祝」、提供:ヴィジュアルフォークロア)

その後、「御室御出(みむろおんいで)」と呼ばれる3月の未(ひつじ)の日を迎えるまで、大祝は暗黒の地下にてミシャグジとソソウの神とともに籠もり続ける。この神事全体が「御室神事」と総称されるものであった。三ヶ月の籠りを終え、神霊をその身に宿した大祝は、冬眠を終えた蛇のように御室から姿を現し、諏訪の村々へと新たな霊力をもたらす祝祭が行われる。

この神事を儀礼構造として読み解くならば、「御室」という空間は母胎に喩えられ、その内部で展開されるのは、男性性を象徴するミシャグジ神と、女性性を象徴するソソウ神との和合=受胎の儀である。そして約100日にわたる籠居(ろうきょ)を経て、霊力を宿した新たな神、すなわち現人神たる大祝がよみがえり、その生命力を地域社会に分け与える――諏訪という「クニ」全体の豊穣を祈る、きわめて原初的かつ身体性に満ちた宗教実践がそこにあった。

このような、自然と身体を軸とした宗教的世界観が展開されていたのが、神仏習合が隆盛を極めた中世諏訪である。日本古来のカミ信仰と真言密教が融合し、全国に広がっていった「両部神道」。それを土台としながら、諏訪の地で独自に発展したのが「諏訪流神道」であり、その根本文献ともいえる室町期の『諏訪大明神深秘御本事大事』には、御室神事の「御室」とその内部の玉座が、密教における「胎蔵界」に相当すると明言され、ミシャグジの降臨が母胎に宿る胎児になぞらえて描かれている。

今回、映画『鹿の国』によって映像化されたのは、まさにこの生々しい身体性に富んだ「御室神事」であり、御室において夜を徹して舞われた神楽――身体を通して神と交わる行為――であった。

そしてもうひとつ、この映画が鮮やかに浮かび上がらせたのは、古来、山の民・狩猟の民として生きてきた諏訪の人々が、生命の糧として「鹿」と向き合ってきた歴史である。御室神事を終え、新たな生命力を宿して現世に甦った大祝は、続く「大御立座神事(おおみたてまししんじ)」と呼ばれる祭礼において、「鹿」を饗宴の主たる贄として神前に供える。この儀礼が意味するのは、諏訪の人々にとって「鹿」が生命を支える存在であり、同時に神――すなわち「いのちの源」でもあるという認識である。その鹿肉を神と人とが共に食す「共食=communion」の儀は、人が神と一体となることを象徴的に示す。映画『鹿の国』は、現代においてもなお、鹿と真摯に向き合いながら、自らのいのちを紡いでいく諏訪の人々の姿を、丹念に描き出していた。

(『鹿の国―公式ガイドブック―』、提供:ヴィジュアルフォークロア)

――私たちの「いのち」とは何なのか。

――私たちの「いのち」は、何によって支えられているのか。

こうした問いに思いを致すことなく日々を生きる私たち現代人にとって、映画『鹿の国』の異例の大ヒットは、現代文明のただ中にある私たちの心を、どこか深いところで揺さぶった証と言えようか。それは、行き過ぎた「文明化」への静かな疑問符なのかもしれない。――まことに興味深い、2025年という時代のひとつの兆しである。

(注)筆者は2019年より、これら民間の研究団体と密接に協力しながら、中世における諏訪信仰の研究を行っている。

【参考文献】

1.岩澤知子 編著『諏訪胎蔵会 公開シンポジウム 中世の諏訪を見つめる 講演録』(諏訪胎蔵会、2024年)

2.北村皆雄・石埜穂高 編『鹿の国―公式ガイドブック―』(ヴィジュアルフォークロア、2024年)